« Les stalles d’Amiens : 500 ans ! »

- Quelques publications de Sofiane Abdi

- La modernité des scènes musicales dans les stalles de Gaillon au début du XVIe siècle (Frédéric Billiet)

- Lexique des stalles médiévales- Mobilier liturgique du XIIIe au XVIe siècle (Frédéric Billiet, C Block Elaine)

- La bombarde à pavillon cylindrique dans le Liber Astrologiae de Albumazar (Raffaella Bortolini)

- Pour une approche anthropologique des usages monétaires médiévaux (France du Nord, XIIe-XVIe siècle (Thibault Cardon)

- Héraldique et art des stalles dans la première moitié du XVe siècle : Maître Roliquin de Dordrecht (Corinne Charles)

- Hay más en ti. Imágines de la mujer en la Edad Media (siglos XII-XV) (Corinne Charles)

- Pharmacies et pharmaciens en Suisse romande aux XVe–XVIe siècles (Corinne Charles)

- Victor Hugo, visions d’intérieur : du meuble au décor (Corinne Charles)

- Stalles sculptées du XVe siècle. Genève et le duché de Savoie (Corinne Charles)

- Entrer dans la noblesse entre 1345 et 1483 : l’exemple des maires et échevins d’Amiens (Cyrille Chatellain)

- Poésie, théâtre, fête, piété mariale et société à Amiens au xve siècle. Étude prosopographique des cent premiers maîtres du Puy Notre-Dame d’Amiens (1389-1489) (Cyrille Chatellain)

- Guy de Baudreuil abbé de Saint-Martin-aux-Bois et les siens : des parcours entre l’église, le pouvoir princier et le pouvoir royal (Cyrille Chatellain)

- Les stalles de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens, Histoire et iconographie (Kristiane Lemé-Hébuterne)

- Les stalles de l’église de Saint-Martin-aux-Bois (Kristiane Lemé-Hébuterne)

- Stalles en Provence – Les stalles médiévales de la cathédrale Notre-Dame d’Embrun (Kristiane Lemé-Hébuterne)

- Ovide et Gregor Reisch sur les miséricordes des stalles de Georges Ier d’Amboise, créées pour le château de Gaillon (1509) (Cécile Meneau d’Anterroches)

- Martin et Pierre Chambiges, architectes des cathédrales flamboyantes (Florian Meunier)

- Catalogue de l’exposition Zuiderburen. Portretten uit Vlaanderen 1400-1700 (Mauritshuis, La Haye, 2017)

- Faces Then : Portraits de la Renaissance aux Pays-Bas (Charlotte Wytema)

Quelques publications de Sofiane ABDI

La construction de la cathédrale d’Amiens a représenté un véritable défi en termes de financement, notamment pour le chapitre cathédral qui en a eu, avec l’évêque, la charge principale. L’étendue du temporel et les importants revenus qui résultent de son exploitation représentent donc un facteur clé dans l’étude des conditions de réalisation d’un tel projet monumental. Cette contribution entend mettre en évidence l’assise territoriale du temporel capitulaire dans ses expressions géographiques, la nature des revenus perçus et les dynamiques qui ont animé l’évolution du temporel capitulaire au cours des XIIIe et XIVe siècles au moment où le chapitre d’Amiens conduit l’immense chantier cathédral.

« Le rôle d’Yves de Chartres et de ses contemporains dans l’essor des chanoines réguliers de Saint-Quentin de Beauvais. Expansion et limite d’un ambitieux projet canonial (fin xie-mi xiie siècle) », dans J.Colaye, K.Lemé-Hébuterne, dir., Chanoines réguliers et acteurs politiques en Europe occidentale du xie au xvie siècle. Actes de la septième journée d’étude du 25 mai 2019 à Saint-Martin-aux-Bois, CAHMER, 2020, vol. 34, p. 17-38.

L’abbaye de Saint-Quentin de Beauvais fut un temps l’un des phares de la réforme canoniale dans le Nord de la France à la fin du XIe-début XIIe siècle. Elle le doit en grande partie à l’énergie et aux ambitions du célèbre canoniste Yves, son premier abbé connu devenu ensuite évêque de Chartres. Cette étude présente en premier lieu le contexte de fondation de l’abbaye et les acteurs qui y ont contribué. Elle entend ensuite montrer à quel point fut décisive l’impulsion d’Yves de Chartres dans l’expansion de ce modèle de communauté de chanoines réformés usant de tous les leviers pour étendre son réseau d’influence. Enfin, cette contribution s’achève par l’étude des conditions du déclin de l’abbaye face aux nombreuses résistances et concurrences auxquelles elle a dû faire face.

« Les cochanoines réguliers dans les cathédrales et collégiales séculières. Détachements institutionnels et transversalités canoniales dans les diocèses du sud de la province de Reims (xie-xvie siècles) », dans J. Colaye, K. Lemé-Hébuterne, dir., Les monastères de chanoines réguliers en France du xie au xviiie siècle, Actes de la sixième journée d’étude du 26 mai 2018 à Saint-Martin-aux-Bois, CAHMER, 2019, vol. 32, p. 17-38.

Cet article réunit les premiers résultats d’une enquête portant sur les prébendes possédées par des institutions tierces dans les cathédrales du sud de la province de Reims. Elle met en évidence qu’une majorité d’entre elles a été acquise par des abbayes de chanoines réguliers de saint Augustin dans les premiers temps de la réforme de l’Église au cours des XIe-XIIe siècles. Partant de là, il s’est agi d’en expliquer les raisons mais aussi de démontrer que ces prébendes donnaient lieu à une obligation de service liturgique assumée par un cochanoine régulier détaché de sa communauté d’origine au statut bien particulier.

Les villes d’Amiens et de Beauvais offrent deux cas de figure particulièrement intéressants quant aux conditions de mise en place d’une couverture d’institutions communautaires, canoniales et monastiques au cours des XIe-XIIe siècles. L’étude pose la question de ce qui a déterminé dans ces deux villes le choix de l’installation d’une communauté de moines ou de chanoines, réguliers ou séculiers, plutôt qu’une autre. Question d’autant plus légitime que ces deux villes présentent une situation pour le moins originale, celle d’une très nette surreprésentation canoniale qu’il importait d’expliquer.

« La participation du chapitre cathédral de Beauvais au gouvernement du diocèse (XIe-XVe siècles) », Mémoires de la Société académique, d’archéologie, sciences et arts du département de l’Oise, t. XL, Beauvais, 2017, p. 28-71.

Le chapitre cathédral s’est progressivement imposé à partir du haut Moyen Âge comme une institution centrale de l’Église diocésaine. Très tôt, des responsabilités majeures sont ainsi confiées aux chanoines, individuellement, et à l’institution capitulaire, collectivement, afin d’aider l’évêque dans sa tâche principale, gouverner son diocèse. Cette étude entend évaluer le niveau de participation du chapitre de Beauvais aux affaires du diocèse en fonction d’une double temporalité, sede plena, lorsque le siège épiscopal est occupé, et sede vacante, lorsque ce dernier est vacant.

L’auteur :

Sofiane Abdi est enseignant agrégé dans le secondaire et chargé d’enseignement vacataire à l’UPJV. Il est aussi chercheur associé au Lamop (Paris I), membre du groupe de recherche FEG (Fasti Ecclesiae Gallicanae), chargé du diocèse de Beauvais, membre du groupe de recherche COLEMON, chargé des collégiales de Picardie. Ses recherches portent sur le mouvement canonial, xie-xvie siècle, essentiellement sur les chapitres cathédraux d’Amiens et Beauvais, sur les collégiales séculières de ces diocèses (son mémoire de Master portait sur les collégiales d’Amiens), et sur les collégiales régulières (Saint-Martin-aux-Bois, Saint-Quentin de Beauvais). Il a participé à plusieurs journées d’études de Saint-Martin-aux-Bois.

Frédéric Billiet

« La modernité des scènes musicales dans les stalles de Gaillon au début du XVIe siècle »

La parution :

dans Musiques, Images, Instruments – Mélanges en l’honneur de Florence Gétreau, F. Guillous, C. Massip, A. Framboisier, Y. Balmer (éd.), 645 p., 102 ill. NB, 192 ill. Couleur Brepols, 2019. ISBN / ISSN: 978-2-503-58371-6

L’auteur :

- Frédéric Billiet est professeur en musicologie médiévale et Vice-doyen chargé de la Vie étudiante et de campus à la Faculté des Lettres à Sorbonne Université. Spécialiste de la musique du xve siècle dans le Nord de la France, il dirige le programme d’iconographie musicale médiévale Musiconis (https://www.iremus.cnrs.fr/fr/base-de-donnees/musiconis) au sein de l’Institut de recherche en musicologie (UMR IReMUS) dont il est membre et co-responsable de l’équipe Iconographie-organologie. Il est aussi membre de l’Institut Collegium Musicae de Sorbonne Université et travaille régulièrement avec le Center for Artificial Intelligence de Sorbonne Université. Frédéric Billiet préside l’association Misericordia International regroupant chercheuses et chercheurs sur les stalles médiévales. Il a publié des ouvrages et de nombreux articles sur la vie musicale en Picardie, les paysages sonores et les représentations de la musique dans les stalles médiévales. Il a récemment co-dirigé :

- le Lexique dans les stalles médiévales (Brepols, 2019)

- et L’iconographie musicale dans les pays méditerranéens à l’heure de la numérisation intensive des images, Tunis, Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes, 2020.

et publié un article sur – « La modernité des scènes musicales dans les stalles de Gaillon au début du XVIe siècle», Musiques-Images-Instruments, Mélanges en l’honneur de Florence Gétreau, Brepols, 2019.

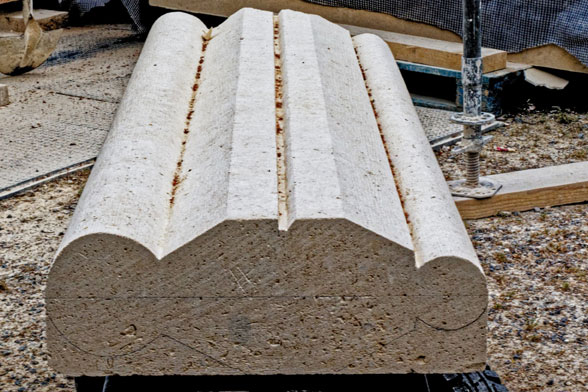

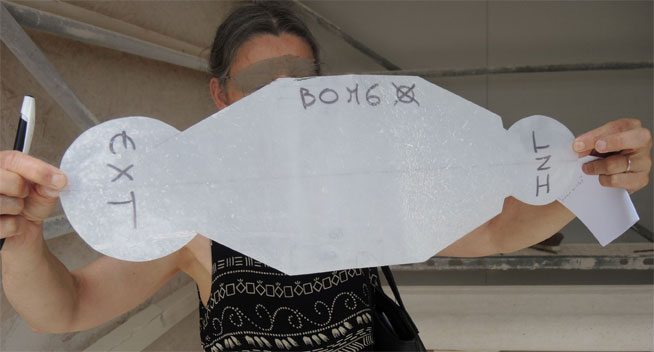

Frédéric Billiet

Lexique des stalles médiévales – Mobilier liturgique du XIIIe au XVIe siècle

par Frédéric Billiet, C Block Elaine., éditeurs,

Lexicon of Medieval Choir Stalls – Liturgical Furniture of the 13th to 16th Centuries

148 p., Brepols, 2019 ISBN : 978-2503-515120

La parution :

Ce lexique, résultat d’un travail collectif, souhaite devenir l’outil indispensable des chercheurs et étudiants pour mieux partager les résultats de leurs recherches sur les stalles médiévales. C’est aussi un guide pour tous ceux qui s’intéressent aux stalles et qui cherchent à mieux s’orienter dans les ensembles dont le déchiffrement reste encore complexe et problématique. Après une introduction comprenant des articles sur l’histoire et la fonction des stalles, le lexique présente des définitions illustrées et la traduction des termes spécifiques aux supports sculptés dans les stalles de chœur. Comme les bibles figurées du Moyen Âge, ce livre montre les plus belles images qui ornent les stalles dans treize pays en Europe.

L’un des auteurs :

Frédéric Billiet est professeur en musicologie médiévale et Vice-doyen chargé de la Vie étudiante et de campus à la Faculté des Lettres à Sorbonne Université. Spécialiste de la musique du xve siècle dans le Nord de la France, il dirige le programme d’iconographie musicale médiévale Musiconis (https://www.iremus.cnrs.fr/fr/base-de-donnees/musiconis) au sein de l’Institut de recherche en musicologie (UMR IReMUS) dont il est membre et co-responsable de l’équipe Iconographie-organologie. Il est aussi membre de l’Institut Collegium Musicae de Sorbonne Université et travaille régulièrement avec le Center for Artificial Intelligence de Sorbonne Université. Frédéric Billiet préside l’association Misericordia International regroupant chercheuses et chercheurs sur les stalles médiévales.

Raffaella Bortolini

« La bombarde à pavillon cylindrique dans le Liber Astrologiae de Albumazar »

Article paru dans les Actes du Symposium international L’iconographie musicale dans les pays méditerranéens à l’heure de la numérisation intensive des images, tenu le 20 Septembre 2019,

Centre des Musiques arabes et méditerranéennes Ennejma Ezzahra, Tunis, 2020 p. 117-126

La parution :

Présenté par Frédéric Billiet (Professeur à Sorbonne Université) et Hamdi Makhlouf (Maître assistant à l’Institut Supérieur de Musique de Tunis), ce livre réunit les textes présentés lors du symposium international en iconographie musicale tenu le 20 septembre 2019 au Palais d’Ennejma Ezzahra et à l’occasion de la création de la base tunisienne Tunicomus (http://tunicomus.cmam.tn) en partenariat avec le programme Musiconis de Sorbonne Université / IREMUS et du laboratoire d’excellence Labex RESMED.

Spécialistes éminents du domaine de l’iconographie musicale, les auteurs et autrices de ce livre discutent des nouveaux défis, notamment technologiques, dans la préservation et la documentation des représentations musicales en Méditerranée. Ils présentent à cet effet les différentes bases numériques réalisées jusqu’à présent et mettent l’accent sur l’interopérabilité des données et son intérêt pour une meilleure compréhension de l’évolution de la musique à travers l’histoire.

L’auteur :

Doctorante à la Sorbonne, sous la direction de Frédéric Billiet, Raffaella Bortolini prépare une thèse sur l’iconographie de la bombarde à pavillon cylindrique aux XIVe et XVe siècles. Elle est titulaire d’un Master en chalemie et musique médiévale à la Schola Cantorum Basiliensis (classe de Ian Harrison, Bâle), et d’un Master en hautbois baroque et pratique de performance historique à la Musikhochschule de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne (classe d’Ann-Kathrin Brüggemann). Elle pratique aussi la flûte à bec dans différents orchestres et dirige l’ensemble Seraphim, spécialisé dans le répertoire musical des XIVe et XVe siècles.

Thibault Cardon

Pour une approche anthropologique des usages monétaires médiévaux (France du Nord, XIIe-XVIe siècle)

Collection Publications du CRAHAM

Brepols Publishers, mai 2021, 392 p.

ISBN : 978-2-38185-021-4

La parution :

Les monnaies sont ici considérées non comme un support neutre de l’économie mais comme des objets dont la matérialité est un ressort essentiel de leurs usages. Les fouilles archéologiques sont à ce titre une source de premier plan puisqu’elles permettent, au prix d’une méthodologie adaptée, d’observer les monnaies réellement employées dans des contextes précis. Pourquoi choisit-on telle monnaie pour tel usage et en quoi ce choix a-t-il un sens ? L’étude fine de cas bien documentés permet d’aborder des usages aussi différents que le paiement des salaires, la gestion des monnaies à l’échelle domestique, la formation des dépôts monétaires ou le dépôt d’une monnaie dans une sépulture. Le but est de mettre en place des clés d’interprétation en archéo-numismatique et de souligner les limites de ces hypothèses, mais aussi de proposer des pistes pour une lecture anthropologique des usages monétaires sur la longue durée. Les théories de l’anthropologie économique fournissent à ce titre des modes d’interrogation particulièrement efficaces. Dans cette perspective, la dernière partie de ce travail est l’occasion d’une analyse plus théorique. Les monnaies sont ainsi organisées en systèmes de valeur qui sont loin d’être strictement économiques mais avec lesquels les acteurs peuvent sans cesse jouer pour donner du sens aux situations.

L’auteur :

Thibaut Cardon est chargé de recherche, spécialiste en numismatique médiévale, rattaché au Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales (UMR 3273) de l’Université de Caen.

Corinne Charles

« Héraldique et art des stalles dans la première moitié du XVe siècle : Maître Roliquin de Dordrecht »

Article dans : Archives Héraldiques Suisses, 2017, A°CXXXI, p. 103-115

ISSN : 1423-0534

La parution :

Cette recherche retrace pour la première fois l’activité d’un huchier devenu maître de stalles, depuis ses débuts sur le chantier de Champmol et à Dijon jusqu’aux stalles de Genève et de Saint-Claude.

L’auteur :

À l’Université de Genève, Corinne Charles a obtenu une maîtrise en Allemand médiéval et histoire de l’art, avec un mémoire sur Les coffres du xve siècle en Europe. Sa thèse de doctorat en histoire de l’art a été publiée, en 1999, aux éditions Picard, sous le titre Stalles sculptées du xve siècle – Genève et le duché de Savoie. Anciennement chargée de cours à l’Université de Neuchâtel, elle a ensuite mené une vie professionnelle en Bourgogne, en Alsace, en Savoie, en Allemagne du Sud, en Suisse, où elle a travaillé, notamment sur le mobilier du musée Rolin à Autun et de l’Hôtel-Dieu de Beaune, sur le mobilier du château du Haut-Koenigsbourg, sur le mobilier médiéval du Valais ou encore sur le mobilier de Victor Hugo. Tous ces travaux ont fait l’objet de publications importantes. Elle a élargi ses centres d’intérêt à la peinture suisse des xixe e et xxe siècles, tout en étant commissaire de différentes expositions en Suisse, en Espagne et aux Pays-Bas. Elle dirige un bureau de recherches en histoire de l’art, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, et continue ses recherches sur le mobilier médiéval.

Corinne Charles

Hay más en ti. Imágines de la mujer en la Edad Media (siglos XII-XV)

La parution :

Catalogue d’exposition, en espagnol et en français, sous la direction scientifique de Corinne Charles. Contributions d’historiens, d’historiens de l’art et de la musique, d’un théologien, d’un juriste. Exposition tenue au musée des Beaux-Arts de Bilbao, 7 février – 15 mai 2011.

600 pages (2 vol.) 165 illustrations

ISBN : 978-84-96763-29-6

L’auteur :

À l’Université de Genève, Corinne Charles a obtenu une maîtrise en Allemand médiéval et histoire de l’art, avec un mémoire sur Les coffres du xve siècle en Europe. Sa thèse de doctorat en histoire de l’art a été publiée, en 1999, aux éditions Picard, sous le titre Stalles sculptées du xve siècle – Genève et le duché de Savoie. Anciennement chargée de cours à l’Université de Neuchâtel, elle a ensuite mené une vie professionnelle en Bourgogne, en Alsace, en Savoie, en Allemagne du Sud, en Suisse, où elle a travaillé, notamment sur le mobilier du musée Rolin à Autun et de l’Hôtel-Dieu de Beaune, sur le mobilier du château du Haut-Koenigsbourg, sur le mobilier médiéval du Valais ou encore sur le mobilier de Victor Hugo. Tous ces travaux ont fait l’objet de publications importantes. Elle a élargi ses centres d’intérêt à la peinture suisse des xixe e et xxe siècles, tout en étant commissaire de différentes expositions en Suisse, en Espagne et aux Pays-Bas. Elle dirige un bureau de recherches en histoire de l’art, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, et continue ses recherches sur le mobilier médiéval.

Corinne Charles

Pharmacies et pharmaciens en Suisse romande aux XVe–XVIe siècles

La parution :

Première étude sur les origines de l’histoire de la pharmacie en Suisse romande à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance.

Ed. Université de Genève, Genève 2005,44 pages, 33 illustrations

ISBN : 2-8399-0047-5

L’auteur :

À l’Université de Genève, Corinne Charles a obtenu une maîtrise en Allemand médiéval et histoire de l’art, avec un mémoire sur Les coffres du xve siècle en Europe. Sa thèse de doctorat en histoire de l’art a été publiée, en 1999, aux éditions Picard, sous le titre Stalles sculptées du xve siècle – Genève et le duché de Savoie. Anciennement chargée de cours à l’Université de Neuchâtel, elle a ensuite mené une vie professionnelle en Bourgogne, en Alsace, en Savoie, en Allemagne du Sud, en Suisse, où elle a travaillé, notamment sur le mobilier du musée Rolin à Autun et de l’Hôtel-Dieu de Beaune, sur le mobilier du château du Haut-Koenigsbourg, sur le mobilier médiéval du Valais ou encore sur le mobilier de Victor Hugo. Tous ces travaux ont fait l’objet de publications importantes. Elle a élargi ses centres d’intérêt à la peinture suisse des xixe e et xxe siècles, tout en étant commissaire de différentes expositions en Suisse, en Espagne et aux Pays-Bas. Elle dirige un bureau de recherches en histoire de l’art, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, et continue ses recherches sur le mobilier médiéval.

Corinne Charles

Victor Hugo, visions d’intérieur : du meuble au décor

La parution :

Premier livre sur un aspect inconnu du talent de Victor Hugo : créateur de mobilier et décorateur d’intérieur. Hugo se révèle à la fois attaché au goût du xixe siècle (redécouverte du Moyen Âge et arrivée en France de l’art du Japon), mais aussi visionnaire dans sa conception d’une architecture de verre et de fer.

Paris, éditions Paris-Musées, 2003, 112 pages, 79 illustrations, éd. en français et en anglais

ISBN : 2-87900-768-2

L’auteur :

À l’Université de Genève, Corinne Charles a obtenu une maîtrise en Allemand médiéval et histoire de l’art, avec un mémoire sur Les coffres du xve siècle en Europe. Sa thèse de doctorat en histoire de l’art a été publiée, en 1999, aux éditions Picard, sous le titre Stalles sculptées du xve siècle – Genève et le duché de Savoie. Anciennement chargée de cours à l’Université de Neuchâtel, elle a ensuite mené une vie professionnelle en Bourgogne, en Alsace, en Savoie, en Allemagne du Sud, en Suisse, où elle a travaillé, notamment sur le mobilier du musée Rolin à Autun et de l’Hôtel-Dieu de Beaune, sur le mobilier du château du Haut-Koenigsbourg, sur le mobilier médiéval du Valais ou encore sur le mobilier de Victor Hugo. Tous ces travaux ont fait l’objet de publications importantes. Elle a élargi ses centres d’intérêt à la peinture suisse des xixe et xxe siècles, tout en étant commissaire de différentes expositions en Suisse, en Espagne et aux Pays-Bas. Elle dirige un bureau de recherches en histoire de l’art, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, et continue ses recherches sur le mobilier médiéval.

Corinne Charles

Stalles sculptées du XVe siècle. Genève et le duché de Savoie

La parution :

Étude stylistique et historique détaillée des stalles de la cathédrale Saint-Pierre et du temple de Saint-Gervais de Genève. Première publication intégrale de leurs motifs sculptés. Présentation des ensembles de stalles voisins en Suisse, France et Italie.

Paris, éditions Picard, 1999, 286 pages, 500 illustrations couleur

ISBN : 2-7084-0574-8

L’auteur :

À l’Université de Genève, Corinne Charles a obtenu une maîtrise en Allemand médiéval et histoire de l’art, avec un mémoire sur Les coffres du xve siècle en Europe. Sa thèse de doctorat en histoire de l’art a été publiée, en 1999, aux éditions Picard, sous le titre Stalles sculptées du xve siècle – Genève et le duché de Savoie. Anciennement chargée de cours à l’Université de Neuchâtel, elle a ensuite mené une vie professionnelle en Bourgogne, en Alsace, en Savoie, en Allemagne du Sud, en Suisse, où elle a travaillé, notamment sur le mobilier du musée Rolin à Autun et de l’Hôtel-Dieu de Beaune, sur le mobilier du château du Haut-Koenigsbourg, sur le mobilier médiéval du Valais ou encore sur le mobilier de Victor Hugo. Tous ces travaux ont fait l’objet de publications importantes. Elle a élargi ses centres d’intérêt à la peinture suisse des xixe e et xxe siècles, tout en étant commissaire de différentes expositions en Suisse, en Espagne et aux Pays-Bas. Elle dirige un bureau de recherches en histoire de l’art, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, et continue ses recherches sur le mobilier médiéval.

Cyrille Chatelain

« Entrer dans la noblesse entre 1345 et 1483 : l’exemple des maires et échevins d’Amiens »

Article paru dans Revue du Nord, t. 100

janvier-mars 2018, n° 424, p. 33-97

L’article :

Il est difficile de trouver des maires, des échevins d’Amiens et des parents proches de ces derniers entrés dans la noblesse avant les années 1340 alors qu’ils sont nombreux à se dire nobles dans la seconde moitié du xvie siècle. Cet article tente, dans un premier temps, de montrer les étapes de cette évolution pour la période 1345-1483. Les difficultés de la royauté des Valois dans les années 1340 et 1350, le retour de la stabilité politique en Picardie entre les années 1370 et le début des années 1410 engendrent une succession de rapprochements différents entre une partie de l’élite urbaine et la noblesse. Entre les années 1440 et les années 1470, le rapport entre l’élite amiénoise et la noblesse est profondément modifié avec la forte hausse du nombre d’Amiénois affirmant leur noblesse. Dans un deuxième temps, l’article analyse le lien entre ces entrées dans la noblesse et l’économie, le commerce, la fiscalité, le contexte politique et social, l’affirmation de l’État, la défense de la ville, les stratégies matrimoniales.

L’article est disponible sur Cairn : https://www.cairn.info/revue-du-nord-2018-1-page-33.htm

L’auteur :

Né à Amiens, Cyrille Chatellain a fait des études d’histoire à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne au terme desquelles il a eu l’agrégation. Il a commencé sous la direction de Bertrand Schnerb une thèse sur les maires et échevins d’Amiens entre 1345 et 1483, qu’il n’a pas menée à son terme. Il poursuit cependant ses recherches sur le sujet. Il travaille actuellement à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France. Il a effectué des recherches sur Guy de Baudreuil, commanditaire des stalles de l’abbaye Saint-Martin-aux-Bois. Il a publié cette année dans la Revue du Nord un article sur les maîtres de la confrérie du Puy Notre-Dame d’Amiens. Son intérêt récent pour l’histoire de l’art amiénois et ses échanges avec Kristiane Lemé-Hébuterne au sujet des stalles l’ont conduit à proposer une intervention lors de ce colloque.

Cyrille Chatelain

« Poésie, théâtre, fête, piété mariale et société à Amiens au xve siècle. Étude prosopographique des cent premiers maîtres du Puy Notre-Dame d’Amiens (1389-1489) »

Article paru dans Revue du Nord, t. 102

juillet-septembre 2020, n° 436, p. 551-601

L’article :

Pour mieux connaître le Puy Notre-Dame d’Amiens entre 1389 et 1489, l’auteur propose une approche sociale et prosopographique de la liste des maîtres. Cette forme de sociabilité culturelle et religieuse qui associait poésie et culte de la Vierge Marie existait dans d’autres villes du nord du royaume de France. Les maîtres du Puy Notre-Dame d’Amiens apparaissent essentiellement comme des présidents de jurys de concours de poésie religieuse et comme les organisateurs d’une grande fête annuelle chaque 2 février, jour de la Chandeleur, fête de la Purification de la Vierge Marie, et d’autres concours et activités littéraires pendant un an. L’analyse propose une étude des liens entre les cent premiers maîtres du Puy Notre-Dame d’Amiens (1389-1489) et le théâtre sous toutes ses formes. Les données biographiques recueillies sur chacun de ces maîtres du Puy Notre-Dame permettent d’étudier la part des professionnels de la justice et de l’écrit dans cet ensemble, celle des membres du clergé, des artisans et des marchands, puis celle de l’élite dirigeante de la ville. Une dernière partie est consacrée à la place méconnue de la politique dans cette confrérie à cette époque. https://www.cairn.info/revue-du-nord-2020-3-page-551.htm

L’auteur :

Né à Amiens, Cyrille Chatellain a fait des études d’histoire à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne au terme desquelles il a eu l’agrégation. Il a commencé sous la direction de Bertrand Schnerb une thèse sur les maires et échevins d’Amiens entre 1345 et 1483, qu’il n’a pas menée à son terme. Il poursuit cependant ses recherches sur le sujet. Il travaille actuellement à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France. Il a effectué des recherches sur Guy de Baudreuil, commanditaire des stalles de l’abbaye Saint-Martin-aux-Bois. Il a publié cette année dans la Revue du Nord un article sur les maîtres de la confrérie du Puy Notre-Dame d’Amiens. Son intérêt récent pour l’histoire de l’art amiénois et ses échanges avec Kristiane Lemé-Hébuterne au sujet des stalles l’ont conduit à proposer une intervention lors de ce colloque.

Cyrille Chatelain

« Guy de Baudreuil abbé de Saint-Martin-aux-Bois et les siens : des parcours entre l’église, le pouvoir princier et le pouvoir royal »

Article paru dans J. Colaye, K. Lemé-Hébuterne, dir., Chanoines réguliers et acteurs politiques en Europe occidentale du xie au xvie siècle. Actes de la septième journée d’étude du 25 mai 2019 à Saint-Martin-aux-Bois, CAHMER, 2020, vol. 34, p. 39-70

L’article :

L’article étudie l’univers relationnel de Guy de Baudreuil, abbé de Saint-Martin-aux-Bois (Oise) de 1492 à 1531, et de ses proches parents, leurs parcours au sein de l’église, leurs liens avec les pouvoirs royal et princier. L’implantation de Guy de Baudreuil et de ses proches au sein de l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois et de ses prieurés picards et franciliens est étudiée dans un premier temps. Les liens avec Paris et la puissante famille des Orléans-Longueville sont évoqués dans un second temps. Guy de Baudreuil et son frère Jean ont joué un rôle majeur dans la gestion des biens de cette branche illégitime de la famille des Valois-Orléans, très proche par les liens du sang des rois Louis XII et François 1er. Les liens de Guy de Baudreuil et de ses proches avec le Nivernais et le Bourbonnais font l’objet d’une dernière partie. En 1531, Guy de Baudreuil abandonne sa dignité d’abbé de Saint-Martin-aux-Bois pour devenir abbé de l’abbaye bénédictine de Corbigny, située entre Château-Chinon et Clamecy. Les œuvres d’art commandées par Guy de Baudreuil ont toute leur place dans cet article dans la mesure où elles sont souvent liées aux thèmes étudiés.

L’auteur :

Né à Amiens, Cyrille Chatellain a fait des études d’histoire à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne au terme desquelles il a eu l’agrégation. Il a commencé sous la direction de Bertrand Schnerb une thèse sur les maires et échevins d’Amiens entre 1345 et 1483, qu’il n’a pas menée à son terme. Il poursuit cependant ses recherches sur le sujet. Il travaille actuellement à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France. Il a effectué des recherches sur Guy de Baudreuil, commanditaire des stalles de l’abbaye Saint-Martin-aux-Bois. Il a publié cette année dans la Revue du Nord un article sur les maîtres de la confrérie du Puy Notre-Dame d’Amiens. Son intérêt récent pour l’histoire de l’art amiénois et ses échanges avec Kristiane Lemé-Hébuterne au sujet des stalles l’ont conduit à proposer une intervention lors de ce colloque.

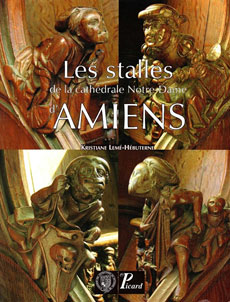

Kristiane Lemé-Hébuterne

Les stalles de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens, Histoire et iconographie

La parution :

La cathédrale d’Amiens est un des rares édifices religieux en France à avoir conservé son ensemble de stalles presque intact, à l’abri de clôtures de pierre, depuis sa construction au début du xvie siècle. L’ouvrage replace cette construction dans le contexte historique, humain et matériel, en présentant chanoines et artisans, puis en retraçant les étapes de la réalisation de ce mobilier, avant d’en étudier le programme iconographique qui unit intimement Ancien Testament et vie de la Vierge, programme sculpté avec un grand nombre de détails concrets qui dévoilent la vie quotidienne de la micro-société qui vit à l’abri du chœur depuis cinq siècles.

Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie-Picard éd., 2007

268 p., ISBN : 978-2-70840-792-3

L’auteur :

Kristiane Lemé-Hébuterne, docteur en histoire de l’art, est chercheur associé à l’UR 4284 TrAme de l’Université de Picardie Jules Verne, membre du groupe de recherche des Fasti Ecclesiae Gallicanae et du groupe Collégiales, membre de l’Association Misericordia International, et présidente de l’Association Stalles de Picardie. Elle se consacre depuis des années aux recherches sur les stalles médiévales, qu’elle étudie sous différentes facettes : ce sont d’abord des sièges utilisés par des religieux pour la liturgie, c’est un mobilier construit par des artisans qui mettent en œuvre des techniques précises, et ce sont aussi des supports d’une iconographie sculptée, ou, plus rarement, peinte, très variée, qui renvoie une certaine image de l’époque de sa réalisation. Kristiane Lemé-Hébuterne organise régulièrement, en collaboration avec Julie Colaye, TrAme, les journées d’études de Saint-Martin-aux-Bois.

Kristiane Lemé-Hébuterne

Les stalles de l’église de Saint-Martin-aux-Bois

La publication :

L’église de Saint-Martin-aux-Bois (Oise), aujourd’hui paroissiale, joyau d’art gothique, a le privilège d’avoir conservé une partie de l’ensemble de stalles de la fin du xve siècle construit à l’intention des chanoines qui s’y rassemblaient nuit et jour pour prier et chanter. C’est un des rares ensembles (si l’on excepte celui de la cathédrale d’Amiens) qui, en Picardie, témoigne encore à la fois de la vie religieuse et du savoir-faire des artisans du bois.

L’étude ici présentée, menée des points de vue historique, technique, iconographique, met en valeur la richesse de ce mobilier qui permet non seulement de sourire en découvrant les proverbes illustrés sur certaines miséricordes, mais aussi de mieux comprendre la société du Moyen Âge finissant, complexe et pleine de vitalité.

éd. Stalles de Picardie-Encrage, 2016, 160 p., ISBN 978-2-36058-071-2

L’auteur :

Kristiane Lemé-Hébuterne, docteur en histoire de l’art, est chercheur associé à l’UR 4284 TrAme de l’Université de Picardie Jules Verne, membre du groupe de recherche des Fasti Ecclesiae Gallicanae et du groupe Collégiales, membre de l’Association Misericordia International, et présidente de l’Association Stalles de Picardie. Elle se consacre depuis des années aux recherches sur les stalles médiévales, qu’elle étudie sous différentes facettes : ce sont d’abord des sièges utilisés par des religieux pour la liturgie, c’est un mobilier construit par des artisans qui mettent en œuvre des techniques précises, et ce sont aussi des supports d’une iconographie sculptée, ou, plus rarement, peinte, très variée, qui renvoie une certaine image de l’époque de sa réalisation. Kristiane Lemé-Hébuterne organise régulièrement, en collaboration avec Julie Colaye, TrAme, les journées d’études de Saint-Martin-aux-Bois.

Kristiane Lemé-Hébuterne

Stalles en Provence – Les stalles médiévales de la cathédrale Notre-Dame d’Embrun

La parution :

Ce livre aborde pour la première fois le sujet des stalles en Provence et contient, en particulier, une première étude des stalles médiévales de la cathédrale Notre-Dame d’Embrun et des cathédrales Sainte-Marie de Vence et Saint-Léonce de Fréjus. L’ouvrage traite en réalité de quatre ensembles de stalles, puisque la cathédrale d’Embrun abrite deux ensembles d’origines différentes : celui des chanoines, du xive siècle, et un autre, du xve siècle, provenant vraisemblablement du couvent des Cordeliers de la ville d’Embrun. Ces quatre ensembles sont étudiés du point de vue de leur histoire, complexe, des techniques de construction, et de leur décoration. L’étude est accompagnée d’un catalogue de sa riche iconographie et d’un glossaire, utiles à la découverte de ce patrimoine peu connu du public.

Aurorae Libri, 2021, 138 p., 143 ill. couleur.

ISBN : 978-2-917221-22-8

L’auteur souhaite exprimer ici ses remerciements à Cyrille Chatellain, dont l’intérêt pour les stalles lui a valu d’apporter une aide au cours de ces recherches en émettant des hypothèses sur l’origine des stalles de l’avant-chœur de la cathédrale d’Embrun, hypothèses qu’il a pu étayer grâce à divers documents d’archives. Une note de bas de page dans l’ouvrage aurait dû le signaler, mais a malencontreusement disparu : l’auteur tient à réparer ici cette erreur, et à remercier Cyrille pour cette découverte.

L’auteur :

Kristiane Lemé-Hébuterne, docteur en histoire de l’art, est chercheur associé à l’UR 4284 TrAme de l’Université de Picardie Jules Verne, membre du groupe de recherche des Fasti Ecclesiae Gallicanae et du groupe Collégiales, membre de l’Association Misericordia International, et présidente de l’Association Stalles de Picardie. Elle se consacre depuis des années aux recherches sur les stalles médiévales, qu’elle étudie sous différentes facettes : ce sont d’abord des sièges utilisés par des religieux pour la liturgie, c’est un mobilier construit par des artisans qui mettent en œuvre des techniques précises, et ce sont aussi des supports d’une iconographie sculptée, ou, plus rarement, peinte, très variée, qui renvoie une certaine image de l’époque de sa réalisation. Kristiane Lemé-Hébuterne organise régulièrement, en collaboration avec Julie Colaye, TrAme, les journées d’études de Saint-Martin-aux-Bois.

Cécile d’Anterroches

« Ovide et Gregor Reisch sur les miséricordes des stalles de Georges Ier d’Amboise, créées pour le château de Gaillon (1509) »

Article paru dans Sandra Provini, Xavier Bonnier, Gérard Milhe Poutingon, dir., La Renaissance à Rouen : l’essor artistique et culturel dans la Normandie des décennies 1480-1530, Actes du colloque international, 18-20 juin 2015, Université de Rouen, Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2019, p.171 – 180.

Cécile d’Anterroches

Thèse : Georges 1er d’Amboise humaniste : les stalles du château de Gaillon, dialogue des sibylles et des vertus

Le cardinal Georges Ier d’Amboise est connu pour ses fonctions cléricales et politiques. Lorsqu’il eut atteint le faîte de sa gloire, en réunissant les fonctions apostolique de légat en France et en Avignon et politique de premier conseiller du roi Louis XII, il fit construire à Gaillon un splendide palais privé, au sein duquel il fit édifier plusieurs chapelles. Un ensemble de stalles a été construit, entre 1509 et 1518, pour la chapelle haute dont l’abside se superpose exactement à celle de la chapelle basse. Ces stalles sont conservées dans la basilique Saint-Denis, et sont la seule œuvre, parmi celles que le cardinal a commandées qui nous soit parvenue dans une intégrité pratiquement totale. À l’image du château de Gaillon elles présentent une mixité de style propre à leur époque, alliant avec bonheur les vocabulaires gothiques et antiques. Des artisans italiens sont venus en 1509 sur le chantier, ils ont créé les panneaux de marqueterie. Parmi eux était Giovanni Barili qui a mené cette équipe. Tous les éléments innovants ont été réalisés cette année-là. Le décès du cardinal, en 1510, a bloqué le chantier, repris en 1516 par Nicolas Castille. Il a créé quelques éléments mais pas suffisamment pour réaliser les quatorze stalles prévues au programme, donc elles ne sont que douze. Les éléments qui ont été restaurés ou créés sous Viollet-le-Duc n’ont pas modifié l’aspect ni l’iconographie de l’ensemble. Les scènes sculptées sont choisies dans les vies de saints ou se sont inspirées de gravures de la Margarita philosophica de G. Reisch ou des Métamorphoses d’Ovide. Les scènes marquetées font appel au Calendrier des bergers, au livre d’Heures de Louis de Laval et le dialogue entre les sibylles et les vertus les relie au recueil des Institutions Divines de Lactance. L’esprit humaniste de Georges Ier d’Amboise a donc pu se révéler dans la valorisation de l’esprit antique et le soin qu’il a mis à dispenser cette culture.

http://theses.fr/2020NORMR058

Voir aussi :

Site des stalles de Gaillon : http://stalles.gaillon.free.fr

Article Wikipedia sur les stalles de Gaillon :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stalles_de_la_Basilique_Saint-Denis_origine_château_de_Gaillon

L’auteur :

Après une vie professionnelle consacrée aux sciences des matériaux et aux nouvelles technologies d’information et de communication, Cécile Meneau d’Anterroches se consacre désormais à la recherche en histoire de l’art. Son Master 2 Recherche en Histoire de l’Art, à l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble, en 2014, portait sur les marqueteries des stalles du château de Gaillon. Son doctorat en Langues et Littératures françaises, soutenu en 2020 à l’Université de Rouen, est intitulé « Georges Ier d’Amboise humaniste. Les stalles du château de Gaillon, dialogue des sibylles et des vertus ».

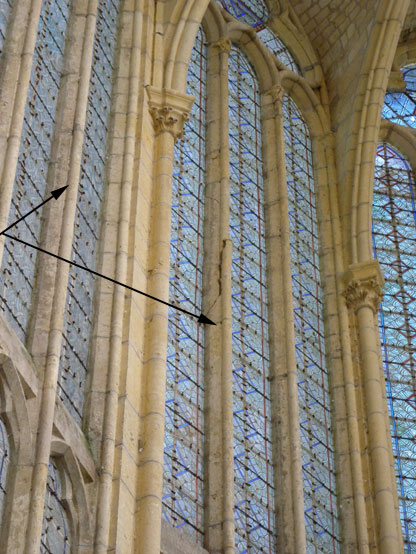

Florent Meunier

Martin et Pierre Chambiges, architectes des cathédrales flamboyantes

La parution :

Consacrée à l’architecte Martin Chambiges (vers 1455-1532), grande figure de l’art gothique flamboyant, et à son fils et successeur Pierre Chambiges (mort en 1544), cette étude menée en trois parties offre une vision du métier d’architecte autour de 1500, suivie d’une analyse des monuments conçus par les Chambiges, notamment les cathédrales de Sens, Beauvais, Troyes et Senlis, et s’achève par l’observation du style propre à cette famille d’architectes passée à la postérité. Nombreuses photographies et plans en couleurs.

Préface d’Alain Erlande-Brandenburg, 2015, 359 p., 235 ill. couleur

ISBN : 978-2-7084-0975-0

L’auteur :

Diplômé de l’École des chartes et docteur en histoire de l’art, Florian Meunier a été conservateur au musée Carnavalet-Histoire de Paris, en charge du Moyen Âge et de la Renaissance, et est actuellement conservateur en chef au département des Objets d’art du Louvre, chargé des collections du haut Moyen Âge et de l’art roman. Il enseigne l’histoire de l’art du Moyen Âge à l’École du Louvre, à l’École des chartes et à l’École de Chaillot. Il a publié plusieurs ouvrages et articles sur l’art gothique et l’art de la Renaissance, la sculpture médiévale et l’histoire de Paris. Il a commencé à étudier les archives de la cathédrale de Troyes lors de sa thèse d’École des chartes sur les Chambiges, architectes auxquels il a consacré un livre aux éditions Picard en 2015.

Charlotte Wytema

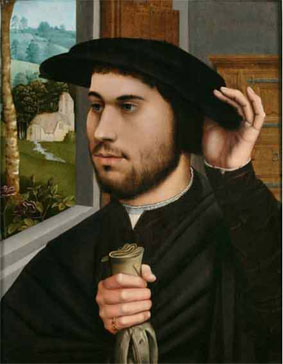

Catalogue de l’exposition Zuiderburen. Portretten uit Vlaanderen 1400-1700

La parution :

Dans cet ouvrage, comme dans l’exposition, défilent sous nos yeux trois siècles de portraits flamands grâce aux meilleurs portraits du Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers, complétés par des chefs-d’œuvre du Mauritshuis de La Haye et du Rijksmuseum d’Amsterdam. Nous nous trouvons face à des nobles et de riches citoyens immortalisés par les peintres les plus célèbres de leur époque, tels que Rogier van der Weyden, Hans Memling, Peter Paul Rubens et Anthony van Dyck, mais aussi par des noms moins connus comme le Maître de Francfort, Cornelis de Vos et Michaelina Wautier. Tous ces portraits font encore forte impression en raison de leur qualité réaliste. En même temps, ils montrent comment les gens voulaient être vus. L’apparence et l’être : voilà ce qu’est le portrait. Cette publication richement illustrée, avec de nombreuses photos détaillées, est une invitation à la contemplation, et à la comparaison.

Catalogue Zuiderburen. Portretten uit Vlaanderen 1400-1700 (Mauritshuis, La Haye, 2017) (« Voisins du sud. Portraits de Flandres 1400-1700)

L’auteur :

Charlotte Wytema est étudiante en quatrième année de doctorat au Courtauld Institute of Art. Supervisée par le professeur Susie Nash, sa recherche porte sur l’émergence, la fonction et la réception de l’iconographie de la « Vierge aux quinze symboles » en France et dans les Pays-Bas méridionaux vers 1500-1550. Charlotte a obtenu son BA (2013) et son MA (2016) en histoire de l’art et en études curatoriales à l’Université de Groningue aux Pays-Bas, et a travaillé au Mauritshuis (La Haye), à la Courtauld Gallery et au Metropolitan Museum of Art. Elle effectue actuellement un stage CHASE de six mois à la National Gallery de Londres. Charlotte Wytema est également l’auteur de notices de catalogues de diverses expositions, notamment Flemish Drawings in the Courtauld Gallery, Complete Catalogue, C. White and K. Gottardo (ed.), London (à paraître 2022).

Charlotte Wytema

Faces Then : Portraits de la Renaissance aux Pays-Bas

La parution :

À la Renaissance, l’art du portrait a connu un essor sans précédent. L’individu a désormais une place dans la société et la bourgeoisie fortunée souhaite se faire représenter. FACES THEN, exposition au BOZAR, Bruxelles, 2015, permet de découvrir 50 portraits du xvie siècle, réalisés par des maîtres comme Quentin Metsys, Joos van Cleve ou Joachim Beuckelaer. Ces peintres ont immortalisé leurs contemporains dans des toiles d’une grande beauté et particulièrement détaillées. Ces portraits, peints dans les principaux centres des Pays-Bas, font la synthèse entre réalisme et idéalisation, une geste esthétique qui leur confère une valeur inestimable.

Charlotte Wytema a participé, par la réalisation de plusieurs notices, à ce catalogue :

Faces Then : Portraits de la Renaissance aux Pays-Bas, T.-H. Borchert et K. Jonckheere (ed.), (2015)

L’auteur :

Charlotte Wytema est étudiante en quatrième année de doctorat au Courtauld Institute of Art. Supervisée par le professeur Susie Nash, sa recherche porte sur l’émergence, la fonction et la réception de l’iconographie de la « Vierge aux quinze symboles » en France et dans les Pays-Bas méridionaux vers 1500-1550. Charlotte a obtenu son BA (2013) et son MA (2016) en histoire de l’art et en études curatoriales à l’Université de Groningue aux Pays-Bas, et a travaillé au Mauritshuis (La Haye), à la Courtauld Gallery et au Metropolitan Museum of Art. Elle effectue actuellement un stage CHASE de six mois à la National Gallery de Londres. Charlotte Wytema est également l’auteur de notices de catalogues de diverses expositions, notamment Flemish Drawings in the Courtauld Gallery, Complete Catalogue, C. White and K. Gottardo (ed.), London (à paraître 2022).